„Als Jugendliche habe ich mir gewünscht, dass mal jemand genauer hinter die Fassade blickt.“

Meine Kindheit und Jugend war durch die Demenzerkrankung meines Vaters dominiert. Die Verhaltensveränderungen fingen an, als ich zehn Jahre alt war. Mein Vater wollte eigentlich nur auf dem Sofa sitzen und seine Ruhe haben. Egal was ich ihm erzählt habe, ob von einer guten Note in der Schule oder vom Chor, er ging nie darauf ein. Bei meinen Freundinnen habe ich erlebt, dass deren Väter zu Chorauftritten oder Veranstaltungen in die Schule gekommen sind. Mein Vater war immer abwesend. Nichts hat ihn interessiert. Manchmal war ich so sauer und habe ihn angeschrien: „Ist dir wurscht, was mit mir passiert?“ Darauf kam keine Reaktion. Ich konnte mir das alles nicht erklären und dachte, dass mit mir etwas nicht stimmt und ich etwas falsch mache. Ich habe mich so allein gefühlt. Meine Geschwister sind deutlich älter und lebten damals schon nicht mehr daheim. Meine Mutter hat auch unter den Veränderungen gelitten. Die Krankheit meines Vaters lag wie ein dunkler Schatten auf ihr. Ich habe mich angestrengt, pflegeleicht und eine liebe Tochter zu sein. Wie es mir wirklich ging, habe ich nicht erzählt. Aber es wurde immer schwerer zu Hause. Mein Vater hatte ein großes Ruhebedürfnis und das hat oft zu Konflikten geführt. Ich wollte mich ja gerne mit ihm beschäftigen und ihm etwas Gutes tun, aber er wollte das nicht. Im Gegenteil, er wurde unruhig oder aggressiv. Wenn etwas anders als gewohnt ablief, schrie er herum und beleidigte uns.

Nach dem Abitur bin ich für meine Ausbildung von zu Hause weggezogen. Es war irgendwie auch eine Flucht. Mein Vater war in der Zeit immer wieder bei Ärzten, verschiedene Diagnosen standen im Raum, von Depression bis zu Schizophrenie. 2012 erhielt er dann endlich die Diagnose frontotemporale Demenz – und das war eine Erleichterung. Es hat sich angefühlt wie ein Felsbrocken, der von mir abfällt. All die Veränderungen waren nun erklärbar. Für meine Mutter und mich sind damit auch Schuldgefühle abgefallen. Ich bin dann in die Offensive gegangen: habe mich über die Krankheit informiert, Ratgeber gelesen, mich um einen Pflegegrad gekümmert und eine Tagespflegeeinrichtung gesucht. Meiner Mutter war das oft zu viel, aber ich wollte mein Möglichstes tun, dass es meinem Vater gut geht.

Das Krankheitsbild Frontotemporale Demenz ist herausfordernd. Mein Vater passte nicht in das klassische Bild eines Menschen mit Demenz. Er war 55 Jahre und es gab keine Betreuungsangebote für Jung Betroffene. Bis dahin war er berufstätig gewesen und das fiel weg. Das war auch eine finanzielle Herausforderung. Ich habe gelernt, dass man sich seinen eigenen Weg suchen muss und das geht nur, wenn man aktiv Hilfe und Unterstützung einfordert. Wir haben eine Tagespflege für meinen Vater gefunden und hatten damit großes Glück. Sie haben ihn dort so angenommen, wie er ist. Er saß dort einfach in einem Sessel und war zufrieden. Für mich und meine Mutter war das eine große Entlastung. Ich hatte wieder mehr Energie und konnte ihm entspannter begegnen. Damals begann ich, an Angehörigengruppen teilzunehmen und fing eine Therapie an. Mit Freundinnen über meinen Vater zu sprechen, war mir immer schwergefallen, weil mein Familienleben so anders war als ihres. Aber in einem geschützten Raum und mit anderen Angehörigen war das viel leichter. Das Reden hat mir sehr gutgetan. Ich habe gelernt, dass ich keine Schuld trage. All meine Gefühle und Gedanken sind berechtigt und es ist wichtig, dass ich sie nicht verstecke.

Im Rückblick wünsche ich mir, dass ich viel früher so offen über meinen Vater und seine Demenz hätte reden können. Meine Lehrer, Bekannte und Freunde wussten, dass mein Vater „irgendwie krank“ war, aber nie wurde nachgefragt. Ich hatte Phasen, in denen mir alles schwerfiel. Als Jugendliche habe ich mir gewünscht, dass mal jemand genauer hinter die Fassade blickt und fragt, wie es mir geht. Es ist ja nicht nur Demenz, auch andere Krankheiten führen dazu, dass Kinder und Jugendliche ihre Eltern pflegen. Dafür brauchen wir mehr gesellschaftliches Bewusstsein und mehr Unterstützung. Ich bin überzeugt, dass jeder etwas beitragen kann. Deshalb engagiere ich mich bei der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und habe vor zwei Jahren eine Online-Gruppe für Angehörige von Menschen mit Frontotemporaler Demenz gestartet sowie eine Gruppe für junge Angehörige im Alter von 18-25 Jahren, die ein von Demenz betroffenes Elternteil begleiten. Ich möchte, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Austauschplattform bekommen, wie es sie für mich damals noch nicht gab.

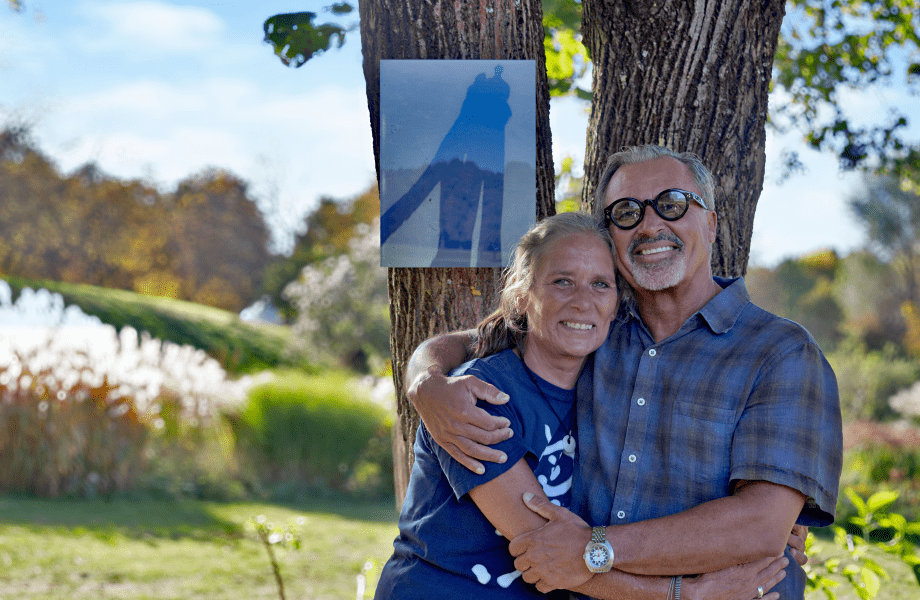

Als ihr Vater an einer frontotemporalen Demenz erkrankte, war Melanie Liebsch zehn Jahre alt. Die Verhaltensveränderungen bestimmten bald den Familienalltag, aber es dauerte zehn Jahre, bis klar war, dass eine Krankheit dahintersteckt. „Ich konnte mir das alles nicht erklären und dachte, dass mit mir etwas nicht stimmt und ich etwas falsch mache“, erinnert sich die heute 34-Jährige. Als ihr Vater dann die Demenz-Diagnose erhielt, veränderte das viel. Endlich konnte sie die Veränderungen verstehen. Melanie informierte sich und suchte nach Unterstützungsmöglichkeiten: für ihren Vater nach einer Tagespflegeeinrichtung und für sich zu einer Angehörigengruppe. „Das tat mir so gut. Ich habe gelernt, dass ich keine Schuld trage.“ Im Rückblick wünscht sie sich, dass ihr Umfeld mehr auf sie als Kind und Jugendliche geachtet hätte und dass mal jemand gefragt hätte, wie es ihr geht. Melanie engagiert sich in der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg für Familien von Menschen mit frontotemporaler Demenz, und besonders junge pflegende Angehörige liegen ihr am Herzen.